感受扎染艺术,传承文化遗产。2021年11月3日晚,厦门大学国际中文教育学院/海外教育学院非物质文化遗产——扎染艺术研修活动在翔安校区坤銮楼B212成功举办。本次活动由国际中文教育学院/海外教育学院肖宁遥老师主持,邀请了在扎染艺术方面有丰富经验的黄燕华老师进行艺术指导。活动持续近3个小时,吸引了80多名中外学子现场参与。

非遗文化进课堂

首先,肖老师通过王孜学长为本次课程特意发来的家族扎染品牌宣传片作为课程的切入点,同时向大家展示了企业外宣材料,让大家了解到中国古代染采艺术的发展和传统扎染老字号的传承,以及当今为适应市场作出的革新。王孜学长在去年参加第八届“中国日”时看到同学们制作的扎染展示墙,感动于传统非物质文化遗产能够走进大学校园,而且广受大学生们的认识和喜爱,所以一直协助推进学院扎染研修活动。

肖宁遥老师还向同学们讲述了扎染的历史,周朝与染色业有关的官职有7个,当时称为“染人”,可知染采自古就是社会生活的大事。《说文解字》中关于颜色的词就有绛、杂、墨、绿、红等等,肖老师还为同学们分发了针对本次扎染研修活动的研修单,供同学们学习中和学习后思考研究。

扎染魅力初领悟

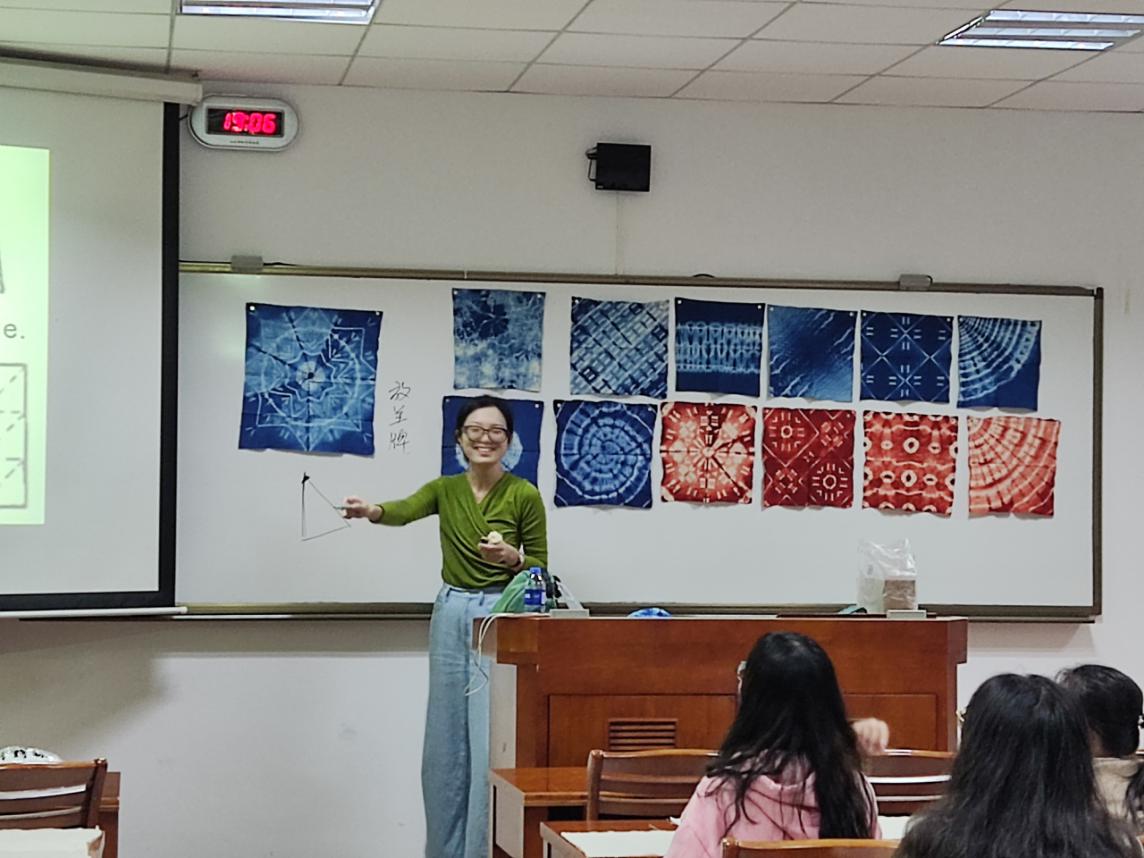

正式讲课前,黄燕华老师就已经把十几幅精美的扎染作品展示在展板上,供大家欣赏。同学们都被这精致的色彩分明的花纹深深地吸引住了,在大家惊叹于扎染艺术的魅力的同时,黄燕华老师向大家详细讲述了草木染的相关知识及其制作步骤。草木染,是使用天然的植物染料给纺织品上色的扎染方法。除了草木染,还可以用化学染料进行扎染。制作时要经过裁布、洗布、捆扎、浸染、氧化晾干、再浸染等步骤。草木染一次浸染要半小时,而后捞出晾干半小时,最后再浸染半小时拿出冲洗一二,即可得到一件独特的扎染作品。

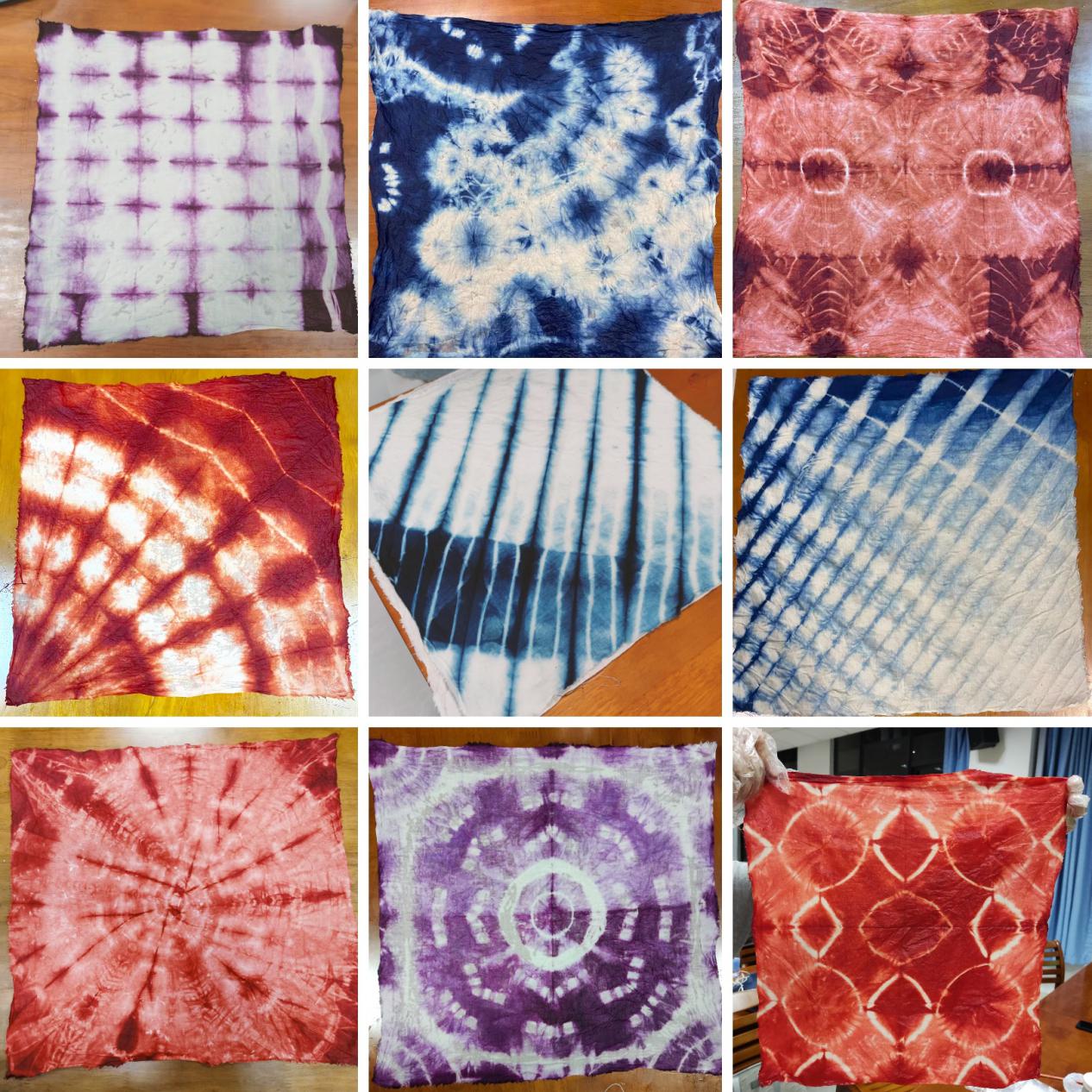

说起制作扎染,黄老师感慨到:“每次在最后解开棉绳之前,我也不知道会是什么样子,所以在过程中我都是带着期待去做的。即使用同一种方法扎染,每次出来的效果都不同。”同学们聚精会神地听着,大家都迫不及待地想亲自动手,看看自己可以制作出一份怎样的独一无二的作品。

亲身体验收获多

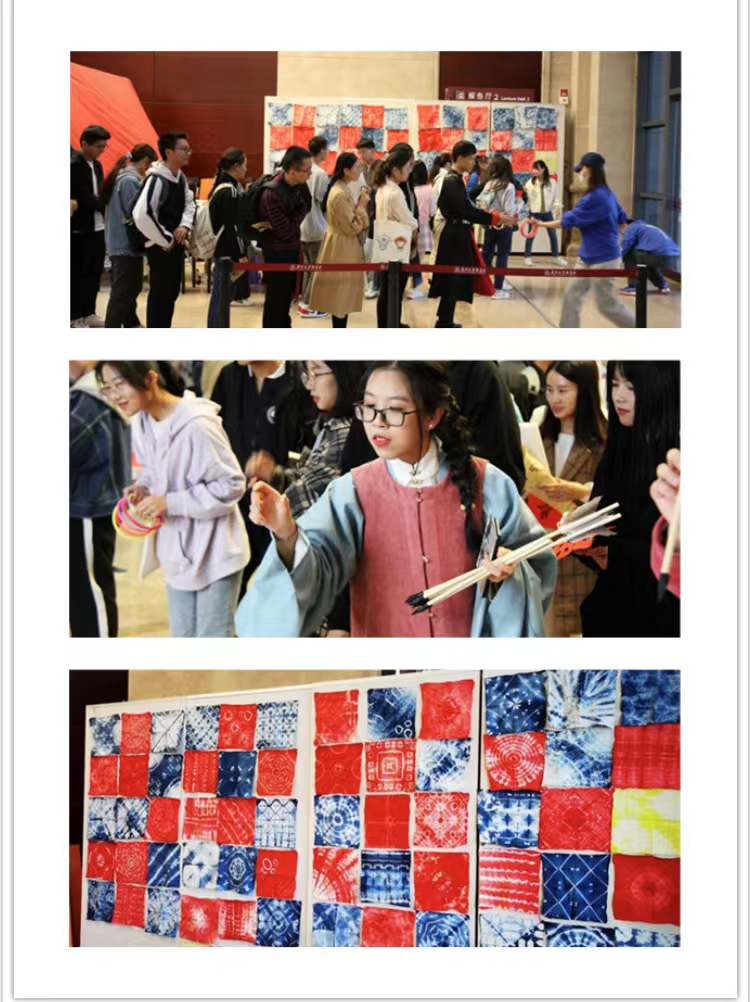

在肖宁遥老师和黄燕华老师的悉心指导下,同学们纷纷将自己的布料捆扎好,一个个捆扎好的布料像小粽子一般放入染料桶中“煮熟”。同学们围成一圈翘首以盼,激动地期待着早点拿到自己的作品,找到自己的“孩子”。

认真负责的黄老师自始至终都悉心指导、帮助同学们完成每一个扎染环节。期间,浸染时间加上晾干时间要超过一个小时,这时黄燕华老师主动提出延长自己的指导时间,她希望给大家带去一次完整的扎染研修体验。同学们听了都非常感动,大家一致决定延时,体验一次完整的扎染过程。最终,同学们都收获了自己风格各异的扎染作品,有的雅致、有的大气、有的抽象,每个人的脸上都洋溢着喜悦与笑容。

在活动最后,黄燕华老师、肖宁遥老师与同学们一起合影留念,此次扎染艺术研修活动圆满成功。同学们都成功学会了扎染工艺的基础技巧,并收获了自己独特的作品和美好的回忆。

《工仪实录》曰:“秦汉始有之”。中国扎染始于秦汉时期,兴于魏晋南北朝,鼎盛于唐。扎染艺术作品花纹层次丰富、古朴雅致,点缀着人们的生活,展示着人们心中的美好。2006年5月20日,白族扎染技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

习近平总书记曾在联合国教科文组织总部的演讲中指出,要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。厦门大学国际中文教育学院/海外教育学院此次开展扎染艺术研修活动,让同学们在感受扎染艺术魅力的同时,身体力行,学习并传承文化遗产,让不会说话的非物质文化遗产活起来。我们相信,只要越来越多的人加入到关注和保护非物质文化遗产的队伍中来,扎染艺术等灿烂的文化遗产必将在中原大地上重放光彩,更加绚丽!

图文:肖靖阳

审校:陈艺新

友情链接

友情链接