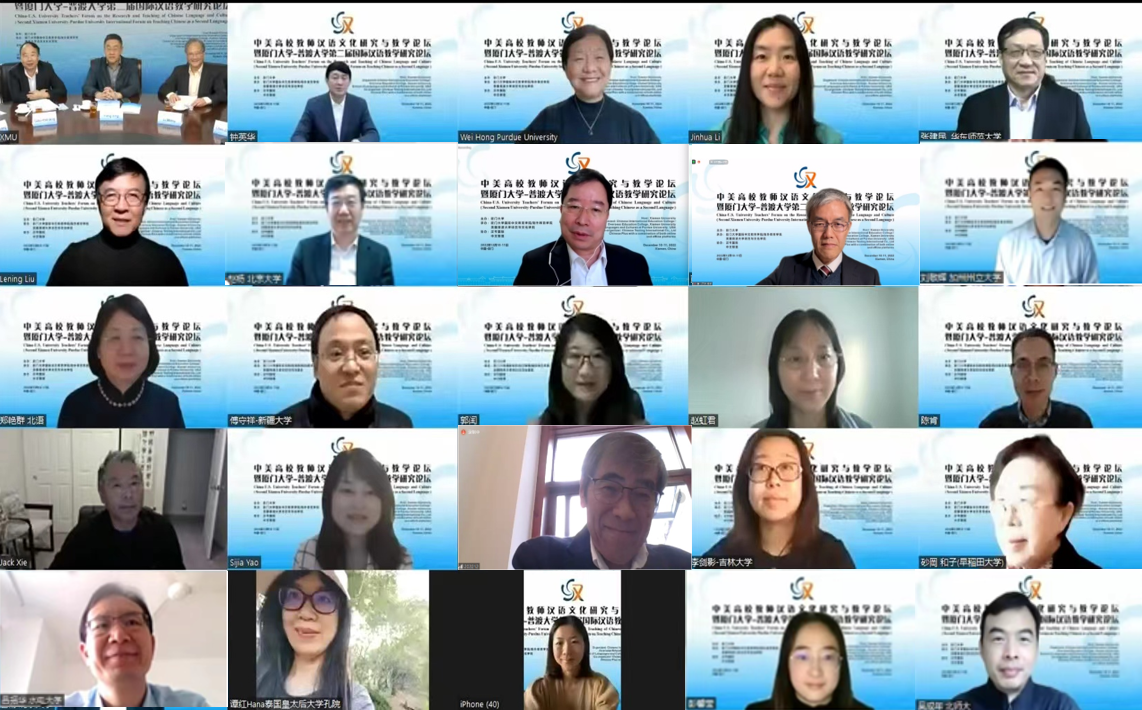

为推动中美高校语言文化和汉语教学理论与实践的研究,搭建中美教师交流沟通的平台,促进国际中文教育学科建设和人才培养,促进相关领域教师、学者、专家间的交流与合作,12月10日至11日,中美⾼校教师汉语文化研究与教学论坛暨厦门大学-普渡大学第二届国际汉语教学研究论坛以线上线下相结合的方式举行。

本次论坛由厦门大学主办,厦门大学国际中文教育学院/海外教育学院、美国普渡大学语言与文化学院承办,汉考国际、中文联盟协办。会议共设1个主论坛、16个分论坛以及1个圆桌会议和5个工作坊,来自全球17个国家和地区、167个高校和研究机构的135位专家学者及高校师生汇聚一堂,对国际中文教育领域的前沿研究进行深入探讨,这次横跨大洋的云端盛会,从内容到形式进行创新,给人留下了深刻的印象。

主旨论坛邀请了中美两国⾼校的钟英华、刘乐宁、陶红印、温晓虹、王志军、Galal Walker(吴伟克)、曾稚妮、赵杨、吴应辉、张建民十位专家学者作报告。十位学者分别围绕着“国际中文教学的体系化建构问题”“语言学与专用中文教学”“互动语言学在汉语二语教学中的应用”“基于网络技术的中文分班测试”“Intentional and incidental learning in Chinese as a second/foreign language”“On the Role of Learner Performance in Learning to Communicate in Chinese as a Foreign Language”“基于英汉对比的习得研究”“需求导向的中文沉浸式师资培养模式与课程体系构建”“在线国际中文教育的发展与启示”九个主题展开报告,各位专家学者观点鲜明,视野开阔,具有极强的前瞻性。

16个分论坛总计120名专家学者、教师围绕“汉语教育研究”、“语言本体研究”、“中国文化研究”三个方向,结合学科领域内最新热点、重点分享研究心得,进行了富有成效的讨论。其中,汉语教育研究方向的报告占比最大,共122篇,主题覆盖教学研究、教师发展及专业人才培养、国别化和本土化研究、等级标准和语言测评、计算机辅助汉语教学等方面; 语言本体方向的报告共30篇,含汉字研究、词汇研究、语法研究等方面;中国文化研究报告共29篇,主要包括中国文化与技艺教学、中华文化的形象塑造与海外传播、文化差异与跨文化交际三个方面。各位专家学者、老师在思想观点的交流和碰撞中,达到了相互学习、共同进步的良好效果。

本次⼤会设有圆桌论坛,特邀洪玮、刘乐宁、李锦华、姚思佳、吴应辉、潘超青、方环海七位学者围绕论坛主题《展望新形势下的汉语教学:务实与创新》进行交流探讨。学者们从“疫情冲击下的教学”“汉语在学人数下降”“本土化教学”“线上教学”“‘中文+职业’教学模式”五个热点进行热烈讨论,安排紧凑,引人深思,打开了新阶段国际中文教育发展方向和发展路径的新思路,启迪我们找到后疫情时代应对国际中文教育机遇与挑战的良策。圆桌论坛由厦门大学国际中文教育学院/海外教育学院朱宇教授主持。

论坛的5个工作坊针对国际中文教育的5个具体问题“体演文化教学法与《古代汉语在现代汉语中的运用》”“激发初学者学习兴趣,强化中文教学的一种方法”“美国跨文化管理课程的需求与设计”“中美中文教学标准对接和中文水平考试HSK”“教育资源数字化”进行了讲解与交流,让参与者获益不浅。多元主题助力研讨会,共同打造一场学术盛宴。

本次论坛的观点前沿新颖,会议精彩纷呈,展现了中美高校老中青三代学者的非凡才华和学识,是一场高水平的思想盛宴,加深了大家对国际中文教育内涵的认识。

论坛闭幕式上,朱宇回顾本次论坛工作并做了总结,厦门大学国际中⽂教育学院/海外教育学院院长陈志伟和美国普渡大学人文学院高级副院长分别致闭幕词,两个承办单位联合发起倡议,希望与从事国际中文教育和职业教育以及有关咨询服务的中国和美国大学、机构联合发起成立具有专业性质的学术性和非营利性的民间团体——中美高校国际中文教师学会(China-US association of college teachers of Chinese),其宗旨在于遵守中美高校法律法规和国家语言政策,团结和组织热心的国际中文教育工作的各界人士,共同搭建国际中文教育领域交流平台,通过语言教学促进中美人文交流,期待更多专家学者的加入。

国际中文教育有助于促进人文交流、国际经济合作、文明互鉴和人类命运共同体的构建,帮助我们更加从容地应对世界“百年未有之大变局”带来的机遇和挑战。本次论坛是厦门大学和美国普渡大学第二次合作举办,吸引了海内外众多同行专家⽼师共同参与,收获了许多积极评价,被大家盛赞是一场成功的学术盛会。未来这一交流形式和机制也将不断得到延续和深化,为国际中文教育事业添砖加瓦,共同迎接即将到来的新的春天。讲好中国故事,传播好中国声音,本届论坛的举办,对构建全球教育伙伴关系、推动新时代新征程国际中⽂教育高质量发展具有重要意义。

(国际中文教育学院 文/李珑、郑雅尹 图/苏宏捷)

友情链接

友情链接