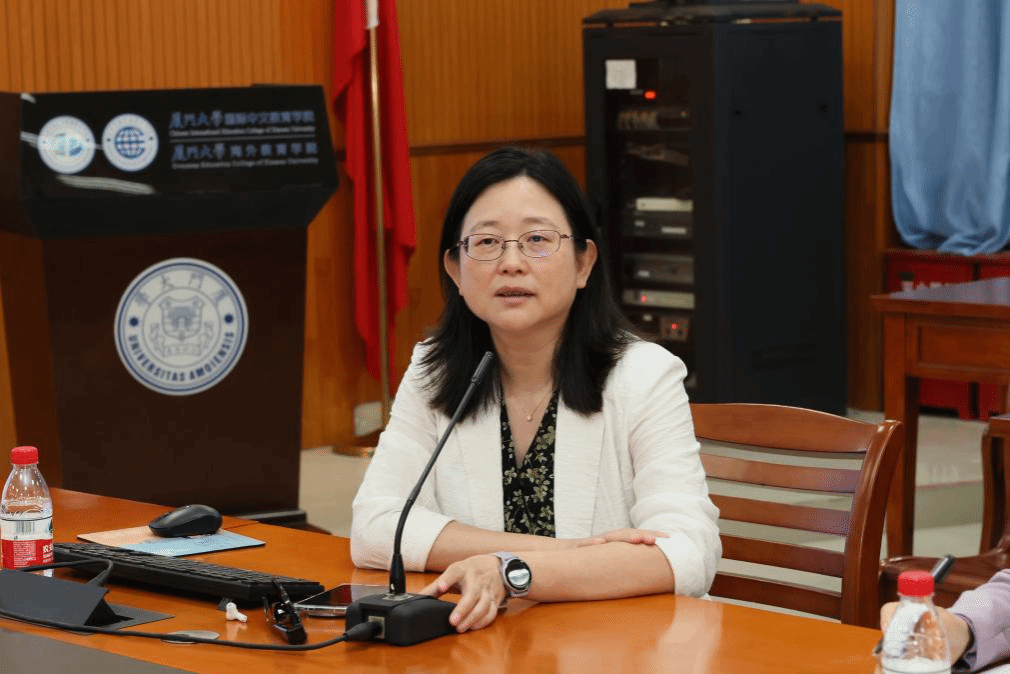

4月21日下午,国际中文教育学院/海外教育学院名家讲坛系列讲座于坤銮楼C104会议室举行。本次讲座邀请到了社会与人类学院龚浩群教授作题为“区域国别研究的语言能力培养与人类学素养”的讲座。讲座由学院张灵芝副教授主持。

龚浩群结合自身在泰国的人类学研究经历,深入阐述了人类学的个案研究方法与学科规范。她指出,人类学个案研究方法可以用小事实说明大问题,主要研究方法是民族志方法,在研究过程中要坚持“文化相对主义”的基本立场。她明确民族志方法的基本规范要求学会当地人的语言,进行长时段的实地调查,做到参与式的观察,并在调查与研究中体会共情与抽离。而后,龚浩群分析了美国与中国人类学在区域国别研究中的地位。二战后,美国人类学逐步转向对当代世界的研究,与地区研究呈现出一种协同发展的样态。21世纪初,中国的人类学海外民族志开始发展起来,以高丙中教授为代表的一批学者在人类学海外民族志的发展过程中起到了非常重要的推动作用,为区域国别学提供了重要的经验研究基础。龚浩群认为,从语言能力、跨文化理解力和区域别国研究之间的关系上来说,语言不是障碍,也不仅是工具,而是路径。语言学习是区域国别研究的必要路径,不懂对象国的主要语言,研究就缺乏合法性;跨文化理解力是区域国别研究的基础能力,能促进国际学术的有效交流。最后,龚浩群在人类学素养的养成方面提出了几点建议,她建议年轻人深入学习、积极运用对象国语言;亲身体验当地社会生活;通过阅读民族志作品理解区域的文化特点;从他者的角度重新看待自己所处的社会与文化;并在多学科互动中获得丰富的研究角度。

在交流环节,参会师生围绕对象国语言学习的重要性、海外民族志方法调查过程中的难点、研究者对研究过程是否存在干扰等问题进行了探讨。最后,张灵芝总结指出,本次讲座揭示了人类学对区域国别研究的重要意义,也为国际中文教育领域的区域国别研究提供了方法参照。她强调国际中文教育志愿者兼具语言能力优势与跨文化实践场域,鼓励同学们积极参与区域国别相关研究,为中国社会科学的发展做出自身的贡献。

(文/郭丹 图/苏宏捷)

友情链接

友情链接