5月19日晚,厦门大学国际中文教育学院/海外教育学院百年校庆系列讲座第八讲在“腾讯会议”线上平台开讲,上海外国语大学国际文化交流学院院长张艳莉教授为大家带来《汉语作为外语的测试:过去、现在、未来》的专题讲座。本期讲座由朱宇教授主持,参会师生达一百二十余人。

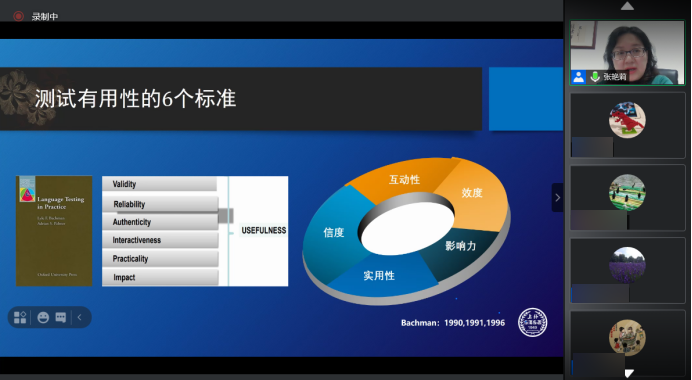

张艳莉教授首先介绍了语言测试的两个基本功能和语言测试的不同类型,阐述了测试有用性的六个标准:效度、信度、实用性、互动型、影响力、真实性,对测评发展的四个发展阶段进行梳理,并总结了语言测评的发展趋势:从语言要素来说,从分立式知识发展到综合性语言知识、再发展到语言交际能力;从内涵与外延来说,从语法能力、语篇、语用等发展到任务式测试。张教授介绍了目前影响最大、最完善的语言测试模式,即Bachman的交际语言能力模式,该模式也是HSK考试的理论依据。

接下来张教授介绍了汉语作为外语的测试。受到“汉语热”的影响,国际中文教育及考试的影响力逐渐扩大。除了大家熟知的HSK考试,其他的中文考试还有日本的中国语检定考试、AP中文考试、IB中文考试、IGCSE汉语考试等。而HSK考试始终是规模最大、最具影响力的汉语作为外语的测试,从1984年启动的十一个等级的1.0阶段,到2009年进入的六个等级的2.0阶段,再到即将实施的九个等级的3.0阶段。张教授为大家详细讲解了三个阶段HSK考试的构念变化、不同等级的题型及题量变化、考试方式的变化以及标准的变化等,让同学们对HSK的发展演变有了全面的认识。张教授还为大家介绍了几个重要的外语能力标准,并解释了这些能力量表体现的不用时期对于语言能力的不同的认识,体现了语言教学理论及学习理论的发展。张教授着重介绍了《国际中文教育中文水平等级标准》,其特点可以归纳为3+5多维基准,此标准将会引领HSK考试产生新的变化。

在互动环节,同学们积极互动、踊跃提问,张教授非常耐心地对同学们的问题一一解答。讲座在平台留言区一句句衷心的感谢语中圆满结束。

(文/张枫茹)

友情链接

友情链接