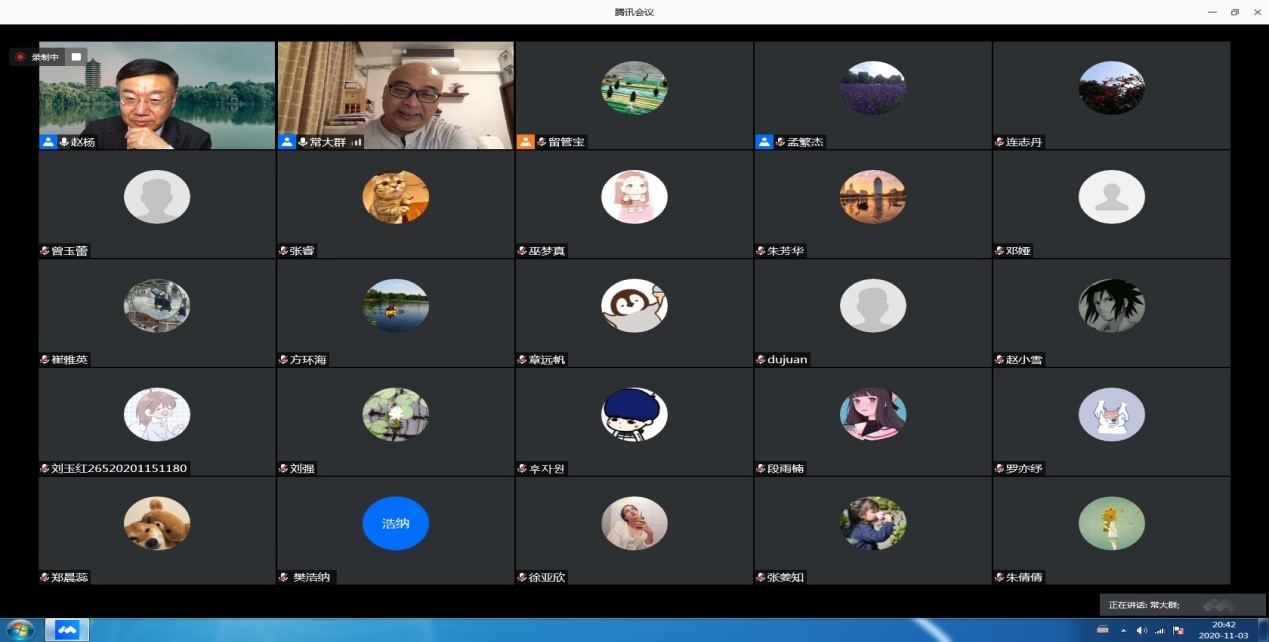

11月3日晚7点,我院百年校庆系列讲座第五讲在“云端”如期开讲。北京大学对外汉语教育学院院长、博士生导师赵杨教授应邀作“汉语作为第二语言的实证研究:选题与研究方法”主题讲座。本次讲座由我院常大群教授主持,学院140多名师生齐聚“云端”,共同聆听了本次讲座。

讲座伊始,赵教授带领我们回顾了1950年—2020年新中国汉语教学70年的历史,同时点明了汉语教学具有“工作、事业、学科”这三重属性。接下来便进入到今天讲座的主要内容,即如何进行学科相关研究,这也是我们研究生现阶段面临的主要问题。赵教授主要从研究分类、研究基本程序和研究方法这三个方面展开讲解。

在研究分类方面,赵教授主要介绍了三种类别,分别是基础理论研究与应用研究、文献研究与实证研究、质化研究与量化研究。在基础理论研究与应用研究方面,赵教授指出,基础理论研究重点在于“知”,讨论理论问题,而非实际问题。而应用研究重点在于“用”,解决教学中的实际问题。两者的侧重点和出发点不同,但界线是相对的,不是绝对的,而且一项研究往往具有双重性质,有时可互为因果。而文献研究与实证研究的区别主要在于两者数据的来源。文献研究的数据一般来源于期刊、专著等,表现形式一般为综述文章。而实证研究的资料和数据都是研究者亲自收集的,目前的二语习得研究大多为实证研究。对于质化研究与量化研究,赵教授则是通过一个表格,比较直观地向我们展示二者之间的区别。

关于研究的基本程序,赵老师提出第一步是选题,并对选题提出了几点要求,首先第一点要求便是创新性。创新性在于既可以是他人未提出的问题,也可以是为前人没有解决的问题提供新角度、新方法,拓展研究领域。此外,选题还应该具有可操作性,即把理想与现实相结合,既要有客观上的可能性,也要有科学上的可能性。最后,选题还应具有相关性,学术研究应该是一场对话,而不仅仅是独白。在选题方面我们会遇到很多的问题,最常见的莫过于没有想法。针对这一问题,赵教授提出,我们应该做到多读、多看、多想、多交流、多记录,要结合自身经验,从中获得启示,同时还应做到敢于质疑,学会讨论。在选题之后,便是进行文献阅读、设计研究方案、收集材料、分析数据,最后是讨论和结论。

在研究方法层面,赵教授简单介绍了质化研究方法和量化研究方法,其中质化研究方面赵教授主要介绍了观察法和访谈法。讲座的最后,赵教授指出,我们做研究的终极目标应该是对人类的知识增长有所贡献,作为研究者应始终秉持对未知表示敬畏的态度!赵教授真挚的话语赢得了师生们的衷心感谢,老师同学们也纷纷表示受益匪浅。

在互动环节,老师同学们围绕研究生选题、研究生期间的学习规划等问题对赵教授进行提问,赵教授耐心地一一为大家解答。最后,常大群老师代表同学们对赵教授的精彩讲座再一次表示感谢,并提出希望今后能够有更多的机会举办相关的学术活动,以期帮助同学们拓展视野、开阔思路。

本次讲座是学院献礼百年校庆系列讲座活动的第五讲,相信通过举办这种高水平的学术讲座能够助益学生研究水平的提高,不断促进学院学术研究的繁荣与发展,推动高水平国际中文教育人才的培养。

图/温先露 文/温先露

友情链接

友情链接